2023-07-14

車検はいつからいつまで受けられる?期限はある?車検期間や最適な時期を解説

画像出典:Adobe Stock

「車検はいつからいつまでの期間受けられるのかな…?」とお悩みではありませんか?そこで今回は、車検期間(いつからいつまで受けられるか)を徹底解説します!満了日の確認方法や最適な時期も解説しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

「車検はいつからいつまでの期間受けられるのかな…?」とお悩みではありませんか?

車検証を見れば、車検が切れる日付はすぐにわかりますが、具体的にいつから車検を受けることができて、いつまでに受けなくてはいけないのか迷ってしまう人は多いのではないでしょうか。

そこで今回は、車検を受けなくてはいけない期間について解説します。

また、受けられる時期だけでなく「お得に受けられる2つおすすめな時期」についても解説しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

\【楽天から特別オファー】エントリー&メルマガ購読だけで毎月5,000ポイント当たる!/

車検が受けられる期間はいつからいつまで?

画像出典:Adobe Stock

「そもそも、車検はいつからいつまで受けられるんだろう…」と思っている方もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、車検は満了日以内であれば車検はいつでも受けられます。

極端にいうと、半年、1年前でも受けられるのです。これを聞いて、「忘れないうちに、早めに受けたほうがいいのでは…」と思った方もいるかもしれませんが、お得に車検を受けたいと思っている方には、おすすめできません。

早めに車検を受けると次の車検が早まってしまうため、損してしまうのです。そのため、「満了日の月が変更されない、ギリギリの期間」に車検を受けることがおすすめです。具体的なオススメ時期については、後ほど解説しますね。また、満了日が近くなってから準備をするよりも、早めに準備をしておくことがおすすめです。

期限切れに注意!車検の満了日を確認する方法

画像出典:Adobe Stock

車検の満了日を確認する方法は、以下の2つです。

- 自動車検査証(車検証)を確認する

- 検査標章(車検シール)を確認する

それぞれ詳しく解説しますね。

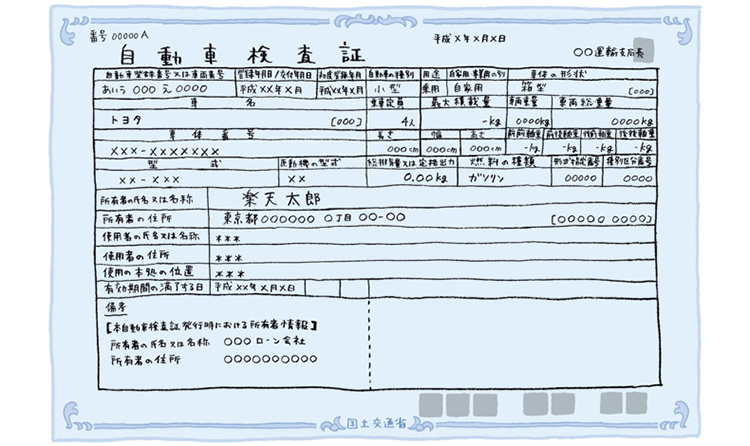

自動車検査証(車検証)を確認する

1つ目は、「自動車検査証(車検証)を見て確認する方法」です。自動車検査証の左下にある、「有効期間の満了する日」の日付が満了日です。運転時は携⾏が義務付けられているため、グローブボックスの中にファイルごと入っている人が多いかもしれませんね。

引用:車検に必要なものって?当日に必要なものをチェックして万全の準備を!【保存版】

検査標章(車検シール)を確認する

2つ目は、「検査標章(車検シール)を見て確認する方法」です。車のフロントガラスに貼ってあるシールで、車検の満了日が記載されています。ただ車検シールの表側(車の外側から見える部分)には、「満了年月」しか書いていないことに注意しましょう。車検シールが2019年10月になっていたとしても、満了日が10月末日であるとは限りません。満了月になる前に、必ず裏側に書いてある日付をチェックしておくのがおすすめです。

引用:貼らないと罰金!車検シールは再発行できる?知っておきたい意味と貼り方【車検のギモン解決シリーズ】

車検を受けるのにおすすめな2つの時期

画像出典:Adobe Stock

ここまで、車検を受けられる時期や、満了日の確認方法を解説しました。ただ、できることなら期間を無駄にせず、車検を受けたいですよね。車検に最適な時期は、以下の2つです。

「条件付きって何?」と思った方もいると思うので、ひとつずつ詳しく解説しますね。

オススメ時期1:1ヵ月前

満了日の1ヵ月前〜満了日は、次の車検の満了月が変わらないのでおすすめです。具体的に言うと、2019年10月15日が満了日の場合は、2019年9月15日以降に車検を受けるイメージです。

9月14日に前倒しで車検を受けた場合、満了日が9月14日にズレてしまうので注意しましょう。自動車検査証(車検証)や検査標章(車検シール)を確認しておきましょう。

オススメ時期2:45日前

「仕事の都合で、満了日1ヵ月前だとどうしても受けられない…」という人も、いるのではないでしょうか。条件が必要ですが、45日前に車検を受けても満了月を変更しない方法があります。条件は、以下の2つです。

車検は、以下のように様々な場所で受けられます。

- ディーラー

- ガソリンスタンド

- 車検専門店

- 認定工場

この中で45日前に車検を受けられる場所は、「指定工場」のみです。指定工場で車検を受けると、その場で車検証が発行されず、代わりに「保安基準適合証」が交付されます。

これを陸運支局に提出することで、車検証が発行されるのです。「保安基準適合証」の提出期限は15日(車検を通してから届出するまでの期限が15日)なので、45日前に車検を受けても満了月を変えなくて済むというわけです。

ただ、指定工場でしか車検を受けられないので、「料金を比較して、安いところで車検を受けること」ができません。そのため、どうしても受けられない場合を除き、満了日の1ヵ月前から受けることをオススメします。

車検期限が切れるとどうなる?切れた後の対処方法も解説!

画像出典:Adobe Stock

「1ヵ月前に受ければ満了月が変わらないのはわかったけど、もし切れてしまった場合はどうなるんだろう…」と思った方もいるのではないでしょうか。そこで次に、以下2つについて解説します。

- 車検が切れると運転できなくなる

- 車検が切れた後の対処方法

それぞれ解説しますね。

車検期限が切れると運転できなくなる

「車検シールで満了日を確認していたつもりが、日付まで確認してなくて切れてしまった…」という人は、意外と多いです。車検が切れた状態で運転してしまうと、道路運送車両法違反になってしまいます。具体的に言うと、「無車検運行(車検切れで運行)」「無保険運行(自賠責保険切れで運行)」扱いとなってしまい、以下のように処罰の対象となります。

【無車検運行】

| 違反点数 |

6点以上 |

| 罰則・罰金 |

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 |

| 行政処分 |

免許停止 |

【無保険運行】

| 違反点数 |

6点以上 |

| 罰則・罰金 |

1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 行政処分 |

免許停止 |

参考:無車検車運行・無保険車運行 - 交通事故

ここまで読んで、「車検が切れた状態で運転できないなら、車検を受けに行くことができないのでは…」と思った方もいるかもしれませんね。そこで次に、車検が切れたときの対処方法について解説します。

車検期限が切れた後の対処方法

車検が切れた後の対処方法は、大きく分けて以下の2つです。

それぞれ解説しますね。

- 仮ナンバーを取得して車検を受ける

- 引き取り納車で業者に車検を依頼する

仮ナンバーを取得して車検を受ける

仮ナンバーを取得すれば、車検切れの車でも最大5日間運転ができます。申請場所、必要な書類は以下のとおりです。

| 申請場所 |

区役所・市役所などの総務課 |

| 必要な書類 |

- 申請書

- 自賠責保険証(申請日から1ヶ月以上有効なもの)

- 車検証

- 運転免許証

- 印鑑

- 取得費用(750円程度)

|

ただ、申請時に3つの注意点があります。

- 自賠責保険証が切れている場合は、再更新が必要になる

- 移動までにかかる最小限の日数しか、許可されない

- 移動する前日、または当日しか申請できない

1. 自賠責保険証が切れている場合は、再更新が必要になる

「自賠責保険証」が切れていると、道路運送車両法違反になります。そのため、仮ナンバーを取得できません。切れている場合は、以下を参考に再申請しましょう。

- ■自賠責保険証の再申請場所

- 車の販売店

- カー用品店

- ガソリンスタンド

- ■自賠責保険証の再申請場に必要な持ち物

- 車検証

- 自賠責保険証

- 保険料

2. 移動までにかかる最小限の日数しか、許可されない:

仮ナンバーを取得して運行許可が出るのは、移動にかかる最小限の日数のみです。たとえば、神奈川県横浜市神奈川区だと、以下のように目的地によって分かれています。

- 3日以内 神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県・静岡県

- 4日以内 上下記の他の地域

- 5日以内 北海道・九州(福岡県は除く)・高知県

引用:自動車臨時運行許可(仮ナンバー) 横浜市神奈川区

5日後に車検を受ける予定でも、仮ナンバーで運行許可が降りないケースがあるので、注意しましょう。

3. 移動する前日、または当日しか申請できない:

仮ナンバーは、運行する前日・当日しか申請ができません。

「10日後から、3日間分運行許可をもらう」のような許可は降りないので、注意しましょう。事前に車検を受ける日程の調整や、必要な準備をしてから仮ナンバー申請をしましょう。

引き取り納車で業者に車検を依頼する

仮ナンバーを取得して自分で車を移動することもできますが、時間や手間がかかりますよね。そんな時は、引き取り納車で業者に車検を依頼することがおすすめです。

引き取り納車の特徴は、以下のとおりです。

- 自宅や駐車場などに業者が来て、車を引き取って車検してくれるサービス

- 引き取りだけでなく、納車までしてくれるため手間や時間がかからない

- 場所や時間を指定して車検の依頼ができるため、準備がしやすい

「便利そうだけど、依頼できるお店を探すのが難しいのでは…」と思った方もいるかもしれませんね。「楽天Car車検」なら引き取り納車できる店舗も多いので、おすすめです。料金比較も簡単なので、車検切れしてしまった場合は利用してみると良いかもしれませんね。

関連記事:車検切れ!車検が切れそう!そんな時はどうする? - 楽天Car車検

車検の時期に関するよくある2つの質問

画像出典:Adobe Stock

最後に、車検の時期に関するよくある質問を2つご紹介します。

- 車検は何日で完了するの?

- 新車登録から10年目を越えた車の車検期間は1年になる?

それぞれ解説しますね。

車検には何日かかる?

車検は、依頼する場所によって完了までの時間が変わります。お店によって差はありますが、大まかに分けると以下のような違いがあります。

| 場所 |

依頼から完了までの日数 |

| ディーラー |

1週間程度 |

| 認証・指定整備工場 |

数時間 〜 4日程度 |

| 車検専門店 |

数時間 ~ 1日程度 |

車検にかかる日数に差が出る理由は、以下の記事でさらに詳しく解説しています。

関連記事:車検の時短一本勝負!車検にかかる時間が短いのは一体どこー?【車検のギモン解決シリーズ】

新車登録から10年目を越えた車の車検期間は1年になる?

結論から言うと、10年目を超えた車でも、2回目以降の車検は2年おき(2019年10月時点)です。1995年の道路運送車両法の改正で1年から2年に変更されているので、1年と勘違いしている人は意外と多いです。新車は3年、中古車は2年と覚えておくと良いかもしれませんね。ちなみに、新車でも2年後に車検が来ることもあります。詳細は以下で解説しているので、興味がある方はぜひ参考にしてみてください。

関連記事:新車と中古車...車の種類で車検の期間は違うの?【車検のギモン解決シリーズ】

\【楽天から特別オファー】エントリー&メルマガ購読だけで毎月5,000ポイント当たる!/

車検費用で時期を迷っているなら「楽天Car車検」がおすすめ!

今回は、以下について解説しました。

- 車検は満了日までであれば、いつからでも受けられる

- 満了月変更なしで受けたいなら、1ヵ月前からがおすすめ

- 45日前からでも受けられるが、指定工場でしか車検は受けられない

- 車検切れしてしまった場合に車検を受ける方法は「仮ナンバー取得」「引き取り納車」の2つ

車検切れにならないように、早めに準備をすることがおすすめです。ただ、車検場所は多く、どこに依頼すれば良いか迷っている方もいるのではないでしょうか。そんな時は、近場の車検場所を調べて料金比較ができる、「楽天Car車検」がおすすめです。「土日祝」に絞り込んで検索もできるので、日程も調整しやすいですよ。また、事前見積り&車検実施で、楽天ポイントがつく特典もあるので、利用してみてはいかがでしょうか。

楽天Car車検

さらに車検の早割で車検費用をずっとお得にできる

楽天Car車検だと車検の見積もりを早く依頼するほど、割引がある「早割」があります。

例えば見積もり予約が満了日の1年以上前だと10,000円引き、

1か月以上前に見積もり予約すると5,000円引き

といったお得な割引をしているお店が多数掲載されています(2023年5月時点)。

もちろんキャンペーンと併用できるので、楽天ポイントも合計2,500ポイント以上還元されます。

早めに楽天Car車検で見積もり予約をするだけでOKなので、車検満了日が早くなる・キャンセルできない等といったデメリットもありません!

車検費用を少しでも抑えたい方は、是非この機会に楽天Car車検を利用してみてくださいね!

\楽天Car車検の早割サービスの詳細はこちら!/

参考サイト

楽天Carマガジンは、楽天Carが運営するウェブマガジンです。クルマの維持費をお得にする様々なコンテンツをお届けします!

この記事をシェアする!

あなたにおすすめの記事